Raum & Zeit

„[…] dass sich aber so viele Correspondenten bereit finden liessen, war grösstentheils das Verdienst des landes- und personenkundigen Gerhard, der auf seinen Reisen wie in «Tausenden von Briefen» für sein Institut warb. Bei dem so vielbeschäftigten und dabei augenkranken Manne würde man eine so ausgedehnte Correspondenz kaum begreifen, wenn nicht die peinlichste Gewissenhaftigkeit im Ausnutzen der Zeit ihn von je her ausgezeichnet hätte. Die so angeknüpften vielfachen Verbindungen erwiesen sich ausser dem nächsten Zweck auch manchen wissenschaftlichen Reisenden erspriesslich, denen eine wirksame Empfehlung von Seiten des Institutes den Nutzen desselben recht anschaulich zu machen und sie überhaupt für dasselbe zu interessieren vermochte; wie andrerseits die Verbindung mit dem Institut in gar vielen abgelegenen Orten Italiens bei diesem oder jenem die archäologischen Interessen belebt hat.“ (Michaelis 1879, 36).

Geschichte und Aufbau der Briefarchive

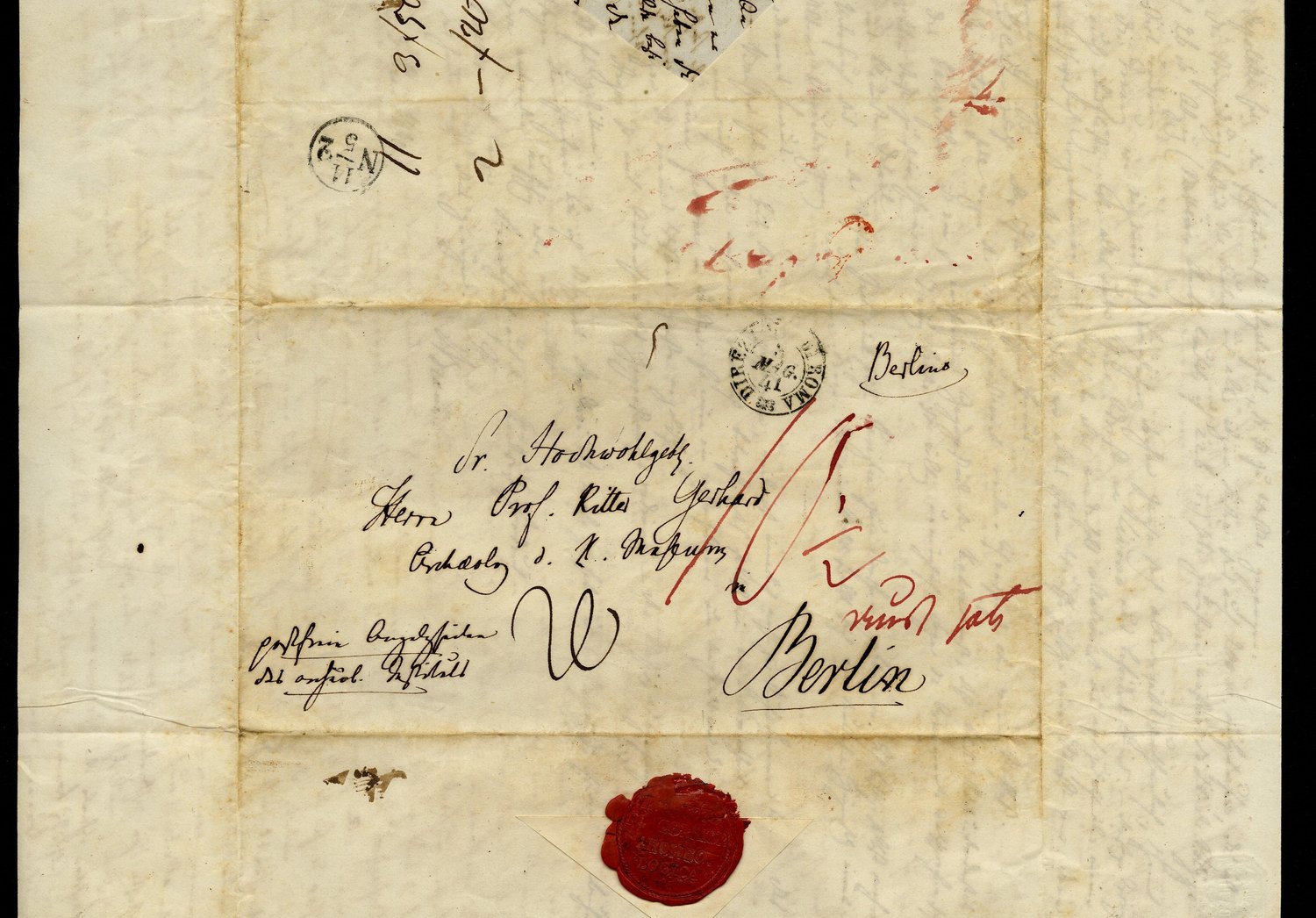

In Rom wurde mit der Institutsgründung 1829 ein Archiv aufgebaut, dessen erster Archivar August Kestner gewesen ist (Zur Geschichte des Instituts s. hier). Dort wurden über das gesamte 19. und bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts die eingehenden Briefe der korrespondierenden Mitglieder sowie die Briefwechsel der Institutssekretäre und -mitarbeiter abgelegt. Die etwa 26.000 alphabetisch nach dem Absender sortierten Briefe bilden heute die Sachgruppe Gelehrtenbriefe in den Archivbeständen der Abteilung Rom des DAI. 1929 wurde – im Rahmen der 100-Jahrfeier des Instituts – durch den damaligen Präsidenten Gerhart Rodenwaldt das Archiv zur Geschichte der Archäologie in Berlin gegründet. Den Grundstock und Herzstück des Archivs bildeten u. a. Briefe internationaler Gelehrter an Gerhard und Welcker. Heute umfassen die Gelehrtenbriefe in der Zentrale in Berlin mehr als 30.000 Autographen der Korrespondenz zwischen mehr als 3.000 verschiedenen internationalen Altertumswissenschaftlern sowie deren Kollegen und Freunden (darunter u. a. Alexander von Humboldt, Adele Schopenhauer und Friedrich Wilhelm IV.).

Diese singulären Briefsammlungen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts legen Zeugnis ab von den wissenschaftlichen Planungen und Vorhaben des Instituts ebenso wie von historischen und persönlichen Ereignissen der Korrespondenten und sind zugleich Zeugen des dichten Netzwerks, das sich um das Instituto di Corrispondenza Archeologica gebildet hatte.

Rechercheinstrumente

Ein bis heute unverzichtbares Rechercheinstrument für die Bestände der Zentrale stellt die Publikation von Hertha Simon dar. Sie sichtete zwischen 1958 und 1972 die seit 1929 an der Berliner Zentrale gesammelten Nachlässe auf Korrespondenzen und veröffentlichte anschließend die Übersicht unter dem Titel Gelehrtenbriefe im Archiv des Deutschen Archäologischen Instituts zu Berlin. Zudem liegen ebenfalls von Simon zusammengetragene Regesten und Kurzinhaltsverzeichnisse von Tausenden von Briefen vor.

In Rom liegt als Erschließungsinstrument ein 1976 von Anita Rieche begonnenes und zwischen 1983 und 1985 von Erika Schliese fertig gestelltes, maschinengeschriebenes Verzeichnis vor. Es basiert auf den von Georg Kolbe, ab 1974 nach dem Berliner Beispiel begonnenen Erschließungsarbeiten. Außerdem wurde etwa zur gleichen Zeit ein Teil der Gelehrtenkorrespondenz – mit speziellem Akzent auf die Korrespondenz der Institutssekretäre – transkribiert. Diese ca. 22.000 maschinenschriftlichen Seiten entsprechen etwa 5.000 Briefen, was einem Anteil von ca. 19-20 % der Gesamtzahl der Briefe gleichkommt. Die Briefabschriften wurden bereits im Rahmen des laufenden DFG-Projekts Die Antike in Zeichnung, Plan und Bauaufnahme in Eigenleistung digitalisiert und sind als Konvolute im Onlinekatalog des DAI iDAI.bibliography/ZENON erfasst. Die entsprechenden Digitalisate können über iDAI.objects/Arachne eingesehen sowie als PDF heruntergeladen werden.