Forschung

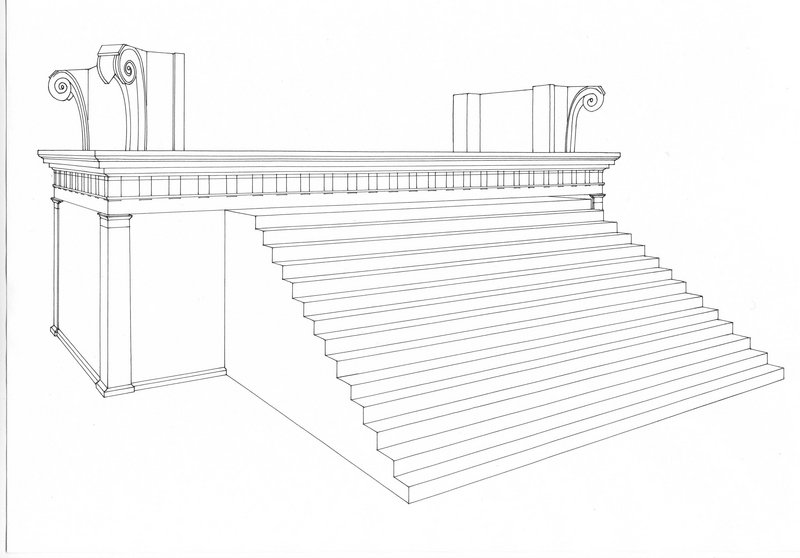

Der Ausgangspunkt dieser Untersuchungen war die detaillierte Aufnahme von rund 75 Baugliedern im Frühjahr 2013, die von einem hellenistischen Altar in Teanum stammen. Die aus lokalem Tuff gearbeiteten Blöcke wurden bei rezenten Grabungen in der Via Vallerano von Teano gefunden und dann in die archäologische Zone beim Theater gebracht. Sie unterscheiden sich in Material und Stil deutlich von den kaiserzeitlichen Fragmenten des Theaters von Teanum und sind in hellenistische Zeit des ausgehenden 3. oder 2. Jahrhunderts v. Chr. einzuordnen. Auffällig sind Blöcke eines Gebälkes mit einem dorischen Triglyphenfries und einem ionischen Geison mit Zahnschnitt, was auf eine Mischordnung schließen läßt, wie sie bei hellenistischen Bauten weit verbreitet war. Die Mehrzahl der Blöcke sind Mauerquader oder Quaderfragmente, darunter sind auch Eckpilasterblöcke und zwei Stücke mit Pilasterkapitellen. Bei zwei zusammengehörigen Blöcken läßt eine geschwungene Profilierung an eine Altarwange denken. Der Altar ist demnach als ein großer Triglyphenaltar mit Eckpilastern zu rekonstruieren. Aus den Wangenelementen ergeben sich massive Altarwangen, deren äußere Mauerecken mit diagonal gestellten Voluten versehen waren, die oben hörnerartig hervortraten. Dafür gibt es einige Parallelen bei griechischen Altarwangen in Sizilien, und zwar in Syrakus, Gela und Selinunt, und auch bei Hörneraltären in der griechischen Vasenmalerei. Dies spricht für einen starken kulturellen Einfluß von den großgriechischen Gebieten her auf das samnitische Teanum.

Wie die Einordnung in einen größeren Kontext hellenistischer Bauten in Campanien ergeben hat, zeigt eine ganze Reihe von Heiligtümern eine vergleichbare zeitliche Stellung wie die in Teanum gefundenen Altar-Bauglieder. Auch ist bei manchen Vergleichsbauten wie in Teanum ein noch sehr lebendiges großgriechisches Element festzustellen, etwa an der peripteralen Gestalt einiger Tempel wie dem Apollo-Tempel in Cumae sowie dem samnitischen Capitolium in der Unterstadt in Cumae, dem Apollo-Tempel in Pompeji oder dem Tempel auf der Akropolis von Velia. Andere Bauten haben dagegen einen italisch-römischen Charakter aufgrund der wachsenden Dominanz Roms in der Region, der besonders an den auf hohen Podien und mit italischem Grundriß errichteten Tempelbauten deutlich wird. Dies gilt etwa für die vier Podiumstempel des Heiligtums in der località Loreto in Teanum, den Tempel der Diana Tifatina in Capua, den Tempel in der località Panetelle in Sinuessa, das Kapitol von Liternum oder den korinthisch-dorischen Tempel am Forum von Paestum. Bei manchen Tempelbauten wie zum Beispiel beim Tempel von Sant’ Abbondio in Pompeji oder den Tempietti im Nordwesten des Südheiligtums in Paestum zeigt sich eine Mischung griechischer und italischer Formen, was auf die Lage Campaniens im Grenzgebiet zwischen Großgriechenland und dem italischen Raum und somit im Spannungsfeld unterschiedlicher Kulturen, Bevölkerungsanteile und kultischer Vorstellungen zurückzuführen ist, der griechisch-hellenistischen und samnitisch-lukanischen, aber mit fortschreitender Zeit immer mehr der italisch-römischen.

Was speziell die Gestaltung der Altäre betrifft, hat der Altar in Teanum eine eindeutige Parallele im großen Altar vom Fondo Patturelli in Capua, der aus dem 2. Jahrhundert v. Chr. stammt und dessen Bauglieder im Museo Campano in Capua im Herbst 2013 ebenfalls neu dokumentiert werden konnten. Auch dieser Altar ist vergleichbar monumental, besitzt wie der in Teanum eine hohe Freitreppe, Eckpilaster am hohen Altarpodium und als Abschlussgesims ein ionisches Geison mit Zahnschnitt.

Auf Grundlage der Bearbeitung dieser beiden samnitischen Altäre und ihrer Einordnung in einen größeren Rahmen von Vergleichsbauten folgte in den Jahren 2014 bis 2016 eine Ausweitung des Themas mit der neuen Erfassung und gründlichen Erforschung von weiteren hellenistischen Heiligtümern in Campanien, mit Schwerpunkt auf dem Apollo-Tempel auf der Akropolis von Cumae und auf den kleinen Tempietti im Nordwesten des Süd-Heiligtums von Paestum. In Cumae soll der auf der unteren Terrasse der Akropolis gelegene ionische Apollo-Tempel in seiner frühkaiserzeitlichen Hauptbauphase rekonstruiert werden. Im römischen Bau wahrscheinlich wiederverwendete steinerne Elemente und das in Tuffquadern gefügte Podiumsrechteck sprechen darüber hinaus für einen hellenistischen samnitischen Peripteros einer vorhergehenden Phase, dessen Gestalt ebenso zeichnerisch wiedergewonnen werden kann. Der ionische Tempel von Cumae, der in der Region nur wenige Parallelen findet, bereichert in jedem Fall unser Bild monumentaler ionischer Architektur in Mittel- und Unteritalien.

Die nördlich des großen klassischen Poseidon-Tempels gelegenen hellenistischen Tempietti von Paestum, die teils noch lukanisch, teils bereits römisch-republikanisch (nach der Koloniegründung 273v.Chr.) datieren, sind hingegen kleine dorische Tempel mit prostylen Säulenstellungen gewesen. Einer davon, der Amphiprostylos, besitzt eine tetrastyle dorische Front- und Rückfassade, deren genaue Rekonstruktion durch ein Studium der erhaltenen Bauglieder zu klären ist. Die Tempietti, denen jeweils östlich Altäre vorgelagert waren, bezeugen eine Kontinuität vielfältiger kultischer Aktivitäten auch in der hellenistisch-römischen Spätzeit der Stadt.

Die Bauten in Cumae und Paestum sind ebenso im Kontext von Vergleichsbauten zu betrachten, und die Untersuchungen sollen weitere Beiträge zu einer neuen Erschließung der bislang wenig erforschten Architekturlandschaft des Hellenistischen Campanien darstellen.