Forschung

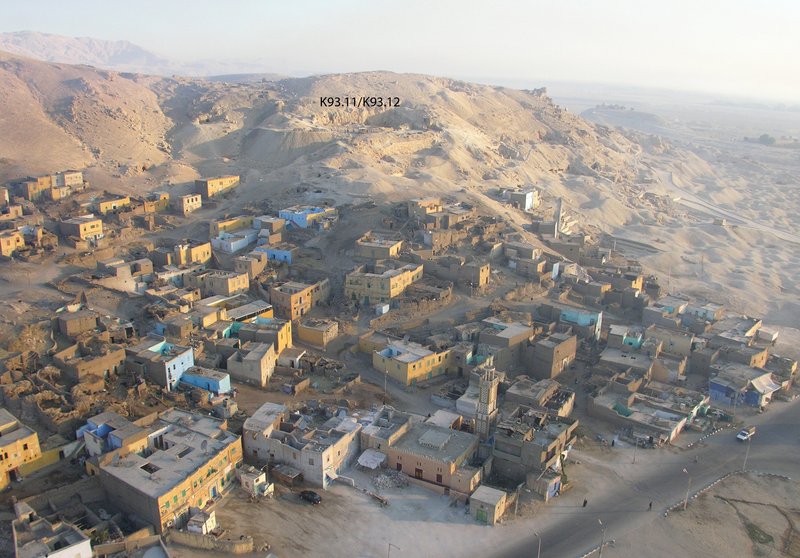

Die Doppelgrabanlage K93.11/K93.12 wurde gemäß einem Eintrag in Reginald Engelbachs Supplement to the Topographical Catalogue of the Private Tombs of Thebes im Jahr 1922 von Howard Carter entdeckt und im Rahmen einer kleinen, jedoch nicht näher dokumentierten Unternehmung im selben Jahr untersucht. Die 1993 begonnenen Arbeiten des DAI Kairo sind Teil der Langzeitunternehmung in Dra’ Abu el-Naga, deren Ziel es ist, die Grab- und Nekropolenentwicklung in diesem Gebiet zu erforschen. Die nördliche Hälfte, K93.11, wurde in den Jahren 1993 bis 2000 in Kooperation mit der University of California Los Angeles archäologisch untersucht. Der gesamte Komplex war aufgrund seiner Lage und der Architektur der nur teilweise verschütteteten Innenräume in den Fokus des Forschungsinteresses gerückt, da beides auf eine Datierung der Felsgräber in die frühe 18. Dynastie (um 1550 v. Chr.) hindeutete. Im Verlauf der Ausgrabungen kamen in den offenen Vorhöfen von K93.11 die Überreste des zerstörten Grabtempels des Hohepriesters des Amun Ramsesnacht (20. Dynastie, um 1150 v. Chr.) zum Vorschein: Es wurden tausende Fragmente der reliefdekorierten Wandverkleidung sowie von Architekturteilen (Säulen, Kapitelle, Friese etc.) aus Sandstein geborgen und die Reste einer monumentalen Lehmziegelarchitektur freigelegt. Der außergewöhnliche Befund warf diverse Fragen auf, unter anderem hinsichtlich der religiösen Funktion dieses Monuments. Es fanden sich zudem keinerlei identifizierbare Reste einer Grabausstattung des Ramsesnacht, was die Vermutung stützt, dass der Hohepriester nicht in K93.11 bestattet wurde. Seit 2006 wird auch das südliche Grab, K93.12, archäologisch und bauhistorisch untersucht, und auch hier wurden tausende Relief- und Architekturfragmente aus Sandstein geborgen. Diese gehören zu einem ähnlich gestalteten Grabtempel, den der Sohn und Amtsnachfolger des Ramsesnacht, Amenophis (Zeit Ramses’ IX., um 1125 v. Chr.), hier errichten ließ.

Neben den pharaonischen Befunden wurden in den Vorhöfen der Doppelgrabanlage die Reste koptischer Strukturen freigelegt, bei denen es sich um einen Teil der Außenanlagen des Paulosklosters handelt. Die Funde und Befunde der monastischen Nutzung werden in Zusammenarbeit mit der Ludwig-Maximilians-Universität München (2001–2014), dem Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz (2013–2015) und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien untersucht (seit 2015).

Das Ziel des Projektes ist zum einen die vollständige Erfassung der Doppelgrabanlage und ihrer unterschiedlichen Nutzungsphasen (ihres „use-life“), zum anderen die Bewertung ihrer baugeschichtlichen sowie religionshistorischen Stellung als Grabtempel am Ende des Neuen Reiches. Neben der Frage nach der Funktion und Bedeutung dieser speziellen Grabarchitektur gilt auch der Einbettung des Grabkomplexes in die Rituallandschaft von Theben-West besonderes Interesse. Diese Landschaft ist durch die lokalen Prozessionsfeste geprägt, deren Ritualistik wiederum Einfluß auf Architektur und Bildprogramm der Gräber und Tempel genommen hat. Durch die exponierte Lage und ihre religiöse Bestimmung waren K93.11 und K93.12 in besonderer Weise in die thebanischen Festzyklen eingebunden. Verschiedene Faktoren machen eine Bezugnahme auf die religiöse Topografie deutlich, wie der Sichtbezug zum Haupttempel von Karnak auf der Ostseite des Nils und die konzeptuelle Verbindung zum Tempel des vergöttlichten Königspaares Amenophis I. und Ahmes-Nefertari, dessen exakt genordete Hauptachse offenbar auf die Doppelgrabanlage ausgerichtet ist. Die archäologischen Ergebnisse erlauben zusammen mit den topografischen Beobachtungen Rückschlüsse auf die religiöse Funktion der ramessidischen Grabtempel sowie auf den Verlauf von Prozessionswegen, wie sie z. B. im „Schönen Fest vom Tale“ genutzt worden sind.

Ausgangspunkt sind die zentralen Fragen der Nekropolenforschung, die sich mit der Entstehung und Entwicklung einer Nekropole, ihrer Nutzungsgeschichte (in chronologischer, religions- und sozialgeschichtlicher sowie kulturhistorischer Hinsicht), ritual-/topografischen Bezügen von Gräbern und Grabgruppen und der Entwicklung bzw. Veränderung von Grabarchitektur und Bestattungspraxis beschäftigt (siehe auch die Hauptseite der Unternehmung Dra’ Abu el-Naga). In K93.11/K93.12 können verschiedene Aspekte in exemplarischer Weise erforscht werden: die Motivation sowohl der ursprünglichen Ortswahl als auch der mehrfachen Wiederbenutzung des Platzes von der 20. bis in die 25. Dynastie, die Strategien und Prozesse der Umgestaltung von Grab und Landschaft in ihrem jeweiligen historischen Kontext und schließlich, als Teil davon, die koptisch-monastische Besiedlung des Hügels und die Nachnutzung pharaonischer Strukturen.

Neben der archäologischen Ausgrabung und Dokumentation erfolgt eine bauhistorische Untersuchung der beiden Grabanlagen. Für die Aufnahme der Architektur werden Handaufmaß, tachymetrischer Survey und Structure from Motion-Verfahren, wobei auch die landschaftliche Umgebung der Gräber miterfasst wird, kombiniert. Darüber hinaus wird der Komplex in die detaillierte topografische Kartierung des Hügels von Dra’ Abu el-Naga einbezogen, die im Rahmen des Kooperationsprojektes in Deir el-Bachit für den nördlichen Bereich der Konzession bereits erfolgt ist. Das Fundmaterial wird gemäß der jeweiligen Objektgruppe nach technologischen, archäometrischen sowie kunst- und kulturhistorischen Gesichtspunkten aufgenommen und untersucht. Die geborgenen menschlichen Überreste werden anthropologisch und paläopathologisch analysiert.

Für die übergreifende Untersuchung der kulttopografischen Einbettung und rituellen Vernetzung des Platzes werden GIS-Daten der Region Theben ausgewertet, die unter anderem vom Egyptian Antiquities Information System erhoben wurden.

Eine weitere wichtige Quelle für die religions- und kulturhistorische Erschließung beider Grabanlagen ist ihr zerstörtes Dekorationsprogramm (Bilder und Texte). Dieses wird im Rahmen einer epigrafischen Bearbeitung aufgenommen, digital rekonstruiert und analysiert.