Forschung

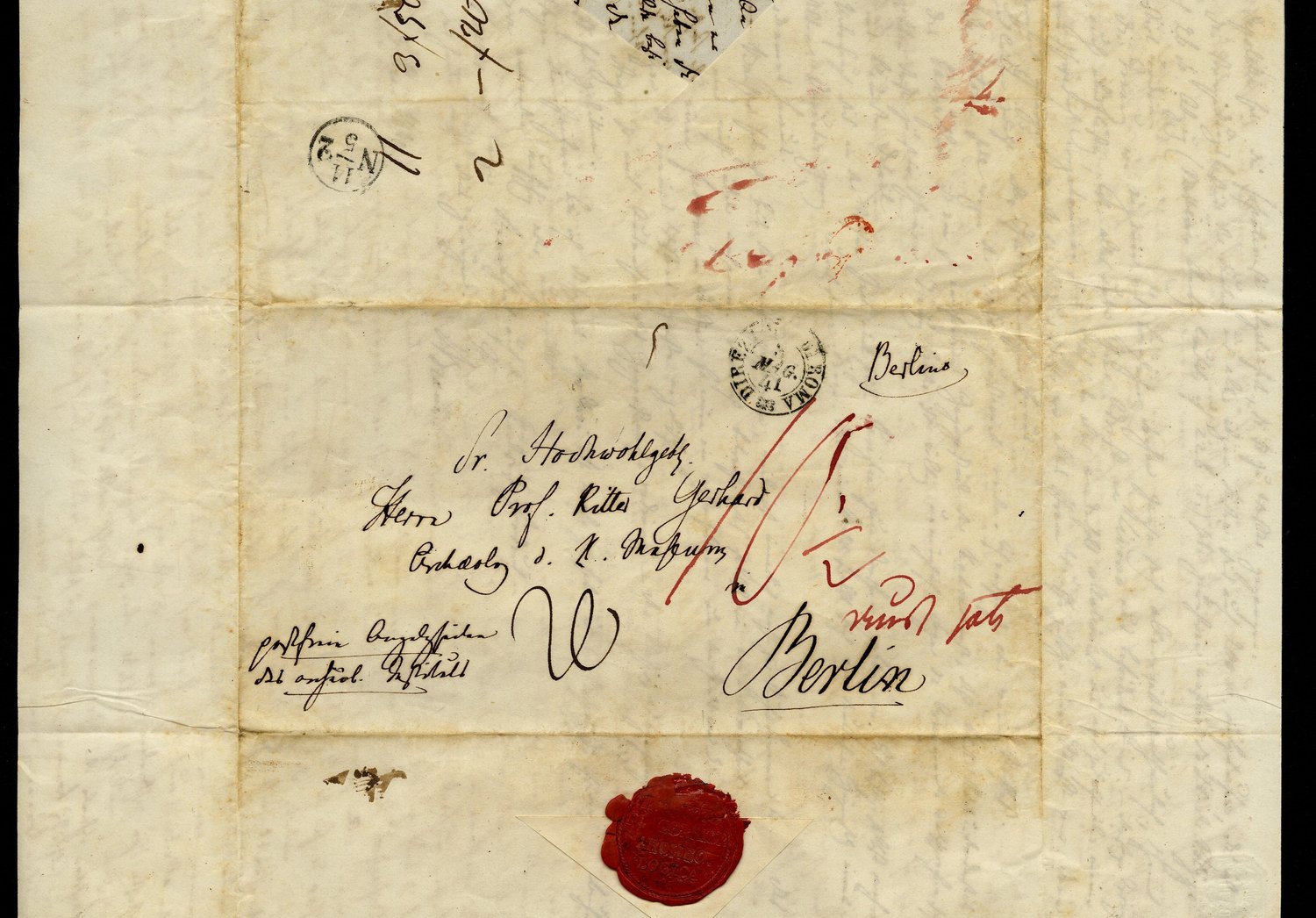

Für die erste dreijährige Projektphase (2017-2020) sollen die Gelehrtenbriefe aus der Gründungs- und Frühzeit des Instituts bearbeitet werden. Beginnend mit der Gründung 1829 wurde als obere ‚Epochengrenze’ die Zeit um 1860 gewählt, da mit der vollständigen Finanzierung durch Preußen die unabhängige internationale Bestehensphase des Instituts allmählich zu Ende ging (vgl. Von Rom nach Berlin – zur Geschichte des Instituts). Für den projektrelevanten Zeitraum umfasst der Bestand der in Rom zu bearbeitenden Gelehrtenbriefe ca. 13.000, während in der Zentrale ebenfalls bedeutende Primärquellen, so bspw. die Korrespondenzen des Institutsgründers Gerhard aufbewahrt werden, die sich zahlenmäßig auf etwa 2.000 belaufen.

Durch das Projekt soll die Erschließung und Bereitstellung der Gelehrtenbrief-Sammlungen grundlegend verbessert werden. Generelle Ziele sind daher: Die Autographen adäquat und sachgerecht erfassen und erschließen, digitalisieren und im Open Access der Forschung zur Verfügung stellen. Aufbauend auf einem Datenmodell sollen Beziehungen zwischen verschiedenen Entitäten, wie Personen, Institutionen, Orten, Daten und archäologischen Denkmälern sichtbar gemacht werden. Zugleich werden die singulären Primärdokumente in Form von Digitalisaten langzeitgesichert und durch die virtuelle Bereitstellung wird zusätzlich zum Schutz der delikaten Originale beigetragen.

Darüber hinaus können durch die Möglichkeiten der informationstechnologischen Anwendungen neue Formen des Umgangs mit dem Material eröffnet werden, die neue Fragestellungen nach sich ziehen können. Dies gilt einerseits innerhalb der DAI-Systeme und durch die Einbindung in verschiedene Metadatenbanken, andererseits im Rahmen der weltweit sprunghaft zunehmenden Aggregationsprojekte der Digital Humanities. Daher wird nicht nur ein vorhandenes traditionelles Forschungsinteresse adressiert, sondern die Materialien werden Teil eines bereits bestehenden digitalen Wissensraumes und neuer Nutzungsszenarien, wie bspw. Data harvesting und Nachnutzung von Daten für weltweite Forschungsprojekte.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Auswertung und Visualisierung der durch Digitalisierung und computergestützte Erfassung erhobenen bzw. entstandenen Daten. Konkret sind Arbeitsfelder zur Auswertung der Briefmetadaten und der vorhandenen Volltexte unter Einbeziehung der Personennamen (Empfänger/Absender), der geographischen und chronologischen Daten sowie der Quantität der jeweiligen Briefe/Datensätze vorgesehen. Weitere Arbeitsbereiche gelten der (halb-)automatisierten Tiefenerschließung der vorliegenden OCR-fähigen maschinenschriftlichen Seiten im Hinblick auf erwähnte Personen und Ortsnamen und deren Kookkurrenzen – Häufigkeiten gemeinsam auftretender Wortpaarungen – in einem chronologisch-quantifizierten Rahmen. Ein ausgewählter Teil der Korrespondenz soll wissenschaftlich inhaltlich erschlossen werden. Dazu wurden die Korrespondenzen von Eduard Gerhard ausgewählt, einer der zentralen Figuren für die Geschichte des Instituts und der Altertumswissenschaften im 19. Jahrhundert. Neben der wissenschaftlichen und wissenschaftshistorischen Bedeutung seiner Korrespondenz, bildet diese unter den Gelehrtenbriefen der Abteilung Rom schon zahlenmäßig eine der größten Gruppen und auch in Berlin wird ein bedeutender Briefbestand aufbewahrt. Aus diesen Gründen kann davon ausgegangen werden, dass diese Brief-Konvolute besonders interessante und aussagekräftige Ergebnisse versprechen.

Der technisch-analytische Umgang mit den (Meta-)Daten in Form visueller Netzwerkanalysen steht ebenfalls im Mittelpunkt des Vorhabens. Die Daten sollen in den Informationssystemen analysiert und die Korrespondenznetzwerke des Instituts visualisiert werden. Die methodische Diskussion zur Netzwerk-Forschung, die in den vergangenen Jahren verstärkt Eingang sowohl in die altertumswissenschaftliche als auch in die wissenschaftshistorische Forschung gefunden hat, soll bei dem Projektvorhaben und bei der Umsetzung der technischen Tools und Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

Einige Mitglieder des Instituts stellten signifikante Knotenpunkte in diesem, wohl größten altertumswissenschaftlichen Netzwerk des 19. Jahrhunderts dar. Durch die weitreichenden Verbindungen bis in die höchsten (politischen und gesellschaftlichen) Kreise ist das Quellenmaterial darüber hinaus auch für historische und kulturhistorische Fragestellungen von enormem Interesse.

Oft dienten/dienen einzelne Briefe oder Briefwechsel als Grundlage für wissenschaftsgeschichtliche Untersuchungen zur Geschichte des Deutschen Archäologischen Instituts, wie die Schriftenreihe Geschichte und Dokumente , sowie für Abhandlungen zu einzelnen Forschern, wie bspw. Horst Blancks Untersuchung Le scienze dell'antichità nell'Ottocento anhand der Korrespondenz zwischen Adolphe Noël des Vergers und den Sekretären des Instituts Wilhelm Henzen und Heinrich Brunn.

Selten wurden die Archive selbst und ihre Geschichte unter die Lupe genommen. Herauszustellen ist hier der Aufsatz von Uta Dirschedl „Das ‚Gelehrten-Archiv’ der Zentrale des Deutschen Archäologischen Instituts in Berlin“ in dem von Ortwin Dally, Philipp v. Rummel und Ulrike Wulf-Rheidt herausgegebenen Band zur Zentrale des DAI (im Druck).