Forschung

Ansätze und Methoden

Es wird jede Art von Informationsmaterial wie Inschriften, literarische Texte, Monumente und Bilder herangezogen. Das Material wird nicht getrennt nach universitären Disziplinen behandelt werden, sondern stets als kulturelles Phänomen. Das heißt zum Beispiel, daß literarische Zeugnisse nicht als reine Informationsquelle gelten, wo sie nicht als solche intendiert waren, sondern als weitere Formen des Zugangs und Umgangs zu und mit dem Sakralen.

Zur Vereinfachung der Information werden Kartierungen hergestellt. Auf graphische Rekonstruktionen wird jedoch bewußt nicht zurückgegriffen, damit keine falschen Sicherheiten vorgetäuscht werden, wo letztlich nur das Wort erklären kann.

Forschungsziele

Ziel ist es, die Intensitäten und Variationen der religiöse Durchdringung des Stadtraumes darzustellen und zu erklären. Dazu ist eine Materialbasis zu schaffen, indem alle sakralen Areale und Monumente katalogisiert werden. Dazu ist die unterschiedliche Sakralität von einzelnen Denkmälern, von Bereichen und Zonen zu definieren. Die Bedeutung von templum, aedes, sacellum, fanum, lucus und weiteren Bezeichnungen religiös empfundener Räume ist nie unverrückbar oder eindeutig, muß aber respektiert werden, um die Arten der Abgrenzung oder Überschneidung solcher Räume zu verstehen.

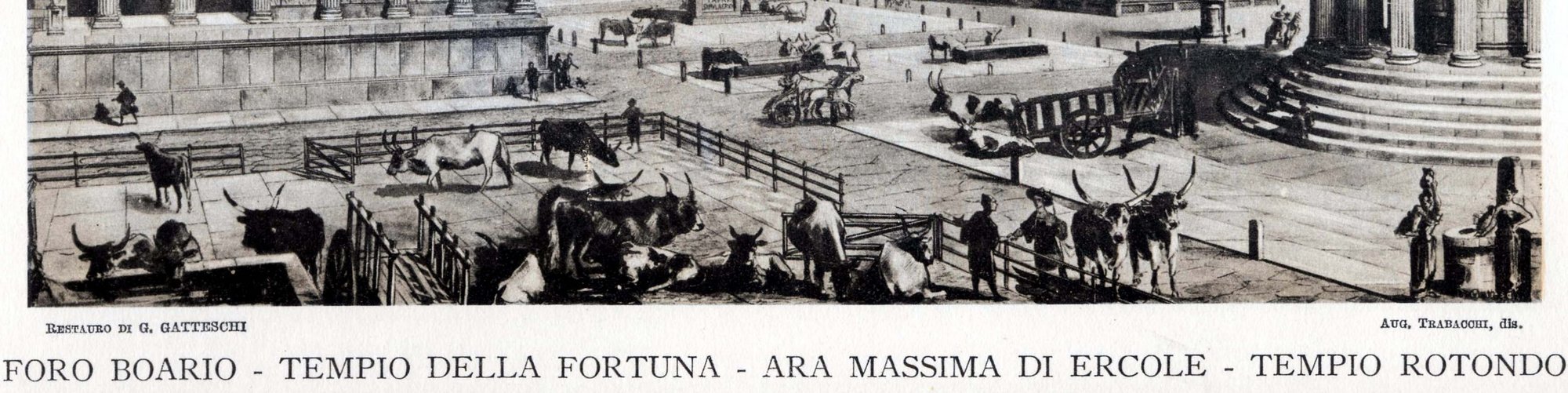

Nur dann können die verschiedenen Zugänge zum Sakralen in der Stadt Rom analysiert werden. Unter Zugang sind zuerst die materiellen Barrieren und Einlässe zu verstehen, die in Portiken, Türen, Treppen, Stufen, Pflastermarkierung bestehen können, jedoch auch urbanistische Inszenierungen wie Passagen und Prospekte. Funktionale Formen des Zuganges sind Verbindungen sakraler Angebote mit anderen, profanen Nutzungen wie Verkauf, Rechtssprechung und vielen weiteren. Die mentalen Zugänge bestehen in Wahrnehmung und Erinnerung, in literarischen Verarbeitungen und wissenschaftlicher Erläuterung.

Der Kern des Vorhabens besteht darin, mit topologischer Vorgehensweise die Integration von Sakralität in allgemeinen Phänomenen der Urbanität Roms nachzuweisen und zu erklären und die These zu verifizieren, daß sakrale Räume keine exklulsive Kategorie der Urbanistik darstelle, sondern eine Grundkonstante des Stadtlebens in der römischen Antike bilde.

In der abschließenden monographischen Darstellung wird die Analyse der sakralen Strukturen Roms entlang der Linien historischer Veränderungen erfolgen. Sie wird beginnen mit der Politik des Augustus, das heißt mit der Epoche, als – nach der stark politisierten sakralen Bautätigkeit in der späteren Republik – die revolutionierten Machtverhältnisse vor allem den sakralen Sphären Roms in quantitativer und in qualitativer Hinsicht neue Aufgaben brachten. Sie wird enden mit dem Bruch der religiösen Bindung Roms an die traditionellen Kulte in der Regierungszeit Constantins.

Forschungsgeschichte

Die archäologischen, epigraphischen und literarischen Informationen zu sakralen Arealen und Monumenten im kaiserzeitlichen Rom sind bis heute nicht systematisch zusammengetragen worden. Verbreitungskarten für sakrale Stätten liegen zu einzelnen Gruppen sakraler Denkmäler vor, wie etwa zu den Mithräen, jedoch nicht zur Gesamtheit. Es stand dem unter anderem im Wege, daß nicht definiert ist, wie diverse sakrale Bereiche – von Porticus zu templum bis zu Forum – einzuordnen seien, ob und wie sie sich überlagern können und welche unterschiedliche Intensität an Sakralem sie bieten können. Es fehlt somit eine flächige Kartographierung von Sakralität im Stadtraum Roms.

Die umfangreiche religionsgeschichtliche Forschung zu Rom behandelt entweder ausgewählte Epochen wie etwa die Regierungszeit des Augustus, oder eingegrenzte Phänomene wie die Ausbreitung des Christentums oder die Lokalisierung jüdischer Stätten sowie einzelne Komponenten sakraler Aktivität wie Priesterschaften und Sakralvereine.

Topologische Untersuchungen der Sakralität Roms wurden in den vergangenen Jahrzehnten mehrfach unternommen, richteten sich aber fast ausschließlich auf politisch-historische Vorgänge und sehr wenig auf weiter reichende Gesichtspunkte der Urbanität und Urbanistik.