Forschung

1. Königsgrab der 2. Dynastie:

Der erste Forschungsschwerpunkt befasst sich mit der Untersuchung der königlichen Grabanlage der 2. Dynastie. Während die späteren historischen Epochen mit dem beginnenden Bau der Pyramiden vergleichsweise gut erforscht sind, ist über die 2. Dynastie bisher wenig bekannt. Informationsquellen, die Auskünfte über das Alltagsleben, Herrscherabfolge, zeitliche Einordnung der Könige etc. geben liegen in Form von Siegelabrollungen auf Gefäßverschlüssen, Gefäßaufschriften, Keramik, Steingefäßen und Steinartefakten vor. Die während der Grabungsarbeiten zutage gekommenen frühdynastischen Funde sollen aufgenommen, katalogisiert und interpretiert werden. Bildquellen aus der 2. Dynastie gibt es nur wenige. Mit den Methoden der Bauforschung kann jedoch die Architektur als eine wichtige historische Quelle zur Interpretation der Frühzeit genutzt werden. Gerade in dieser unsicheren frühen Einigungsphase der Gesellschaft wirkten aufwendige gestalterische Baumaßnahmen und die Herausbildung einer die lokalen Kulte integrierenden Ideologie sich positiv auf das Zugehörigkeitsgefühl des Einzelnen und die Legitimation des Herrschers aus. Die dabei gewonnen Erkenntnisse können ebenso als Diskussionsgrundlage zur Neuinterpretation von Teilbereichen des Djoserbezirks beitragen. Zu erwarten sind dabei neue Aufschlüsse über tradierte und innovative Architekturelemente und -konzepte, die die Machtfestigung des entstehenden Königtums mit dem Ausdrucksmittel der Grabarchitektur quasi als Abbild der realen Residenz widerspiegeln. Das Aufzeigen baugeschichtlicher Entwicklungslinien kann somit nicht nur einen Beitrag zu architektonischen Aspekten sondern darüber hinaus auch zum besseren Verständnis theologischer und sozialer Entwicklungsprozesse in der Frühzeit Ägyptens leisten.

2. Bautechnik:

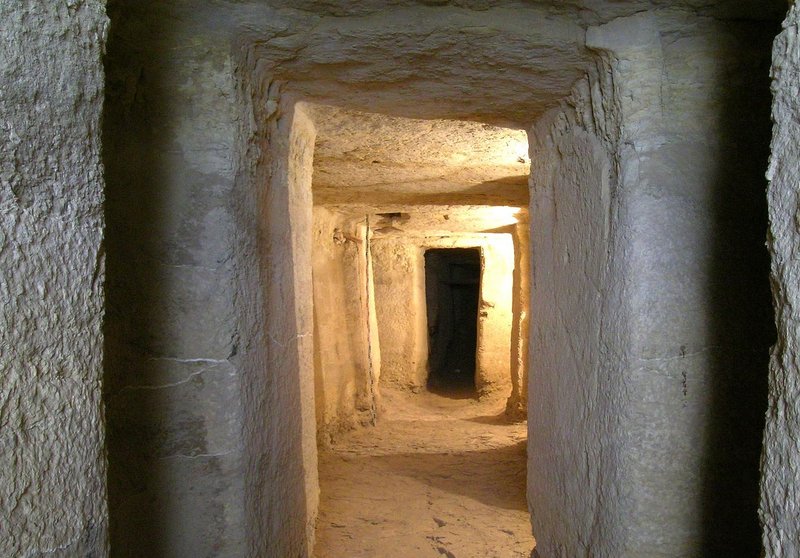

Neben der Fundbearbeitung und der Interpretation des Grabes bildet die Bautechnik einen zweiten Forschungsaspekt. Fragen zur Herstellung eines derart großen unterirdischen Grabes sollen durch die Untersuchung der Bearbeitungsspuren, der Werkzeuge, der Vortriebsrichtung bei der Anlage der Räume, der Treffpunkte der polygonartig verbundenen Gänge, der Einhaltung von Niveau und Orientierung, der Dauer der Arbeiten, der Anzahl der Arbeitergruppen, der Organisation der Baustelle, des Absteckungssystems, des Bauplans, der Bauphasen etc. beantwortet werden. Anhand des Großbauvorhabens „Königsgrab“ lassen sich einzelne Teilaspekte hinsichtlich der Verteilung und Weitergabe von ingenieurtechnischem und architektonischem Wissen sowie der bautechnischen und organisatorischen Kompetenz untersuchen. Fülle und Charakter dieser Problemstellungen verdeutlichen, dass sich die bautechnischen und kulturgeschichtlichen Fragen nicht losgelöst voneinander beantworten lassen. Die sich herausbildende Gesellschaft fordert zunächst zur Ausübung von sich entwickelnden religiösen Kulten und zur Machtdemonstration des Herrschers neue architektonische Ausdrucksformen. Diese führen zu neuen technischen und organisatorischen Erfindungen, welche wiederum einen Einfluss auf die Gesellschaft haben und somit die Entwicklung neuer Gebäudetypen erforderlich machen. Gerade unter Einbeziehung zahlreicher sich beeinflussender Aspekte dürften das handwerkliche und ingenieurtechnische Know-how und das gesellschaftliche Gefüge der Frühzeit besser zu verstehen sein.

3. Rekonstruktionen:

Ferner sollen Vorschläge zur Rekonstruktion eines Oberbaus unterbreitet werden. Da bislang weder bei den Königsgräbern in Abydos noch in Saqqara bauliche Reste nachgewiesen werden konnten, werden nicht Rekonstruktionsvorschläge, sondern verschiedene Entwürfe, folglich eine Visualisierung von Gedankenspielen vorgeschlagen. Bei der Gestaltung der oberirdischen Grabarchitektur spielen nicht nur formale Kriterien eine Rolle. Ausschlaggebend für die architektonische Ausführung sind vor allem bautypologische Entwicklungslinien innerhalb der Grabarchitektur. Auch die Jenseitsvorstellungen und die damit verbundene Deutung des Oberbaues haben einen entscheidenden Einfluss auf die äußere Form.

4. Spätere Nutzungsphasen:

Um die historische Entwicklung der Nekropole besser verstehen zu können, sollen in einem vierten Forschungsschwerpunkt die späteren Nutzungsphasen des Areals untersucht werden. Dabei bietet das Projekt eine gute Grundlage zur Erforschung von langfristigen Transformations- und Traditionsketten. Neben der historischen Entwicklung der Nekropole werden in einer zweiten Ebene unterschiedliche Bestattungs- und Kultpraktiken synchron und diachron analysiert. Chronologisch reicht das Befund- und Fundmaterial von den ersten Baumaßnahmen im Alten Reich (Unas, letzter König der 5. Dynastie), über die Ausdehnung der östlichen Nekropole des späten Neuen Reichs, bis hin zu zahlreichen spätzeitlichen Grabschächten und spätantiken Nutzungsphasen. Ferner kann innerhalb einer jeweiligen Epoche auf ein heterogenes Fundmaterial zurückgegriffen werden, welches ein breites Bild von der einfachen Bestattung in einer Grube bis hin zu den monumentalen Tempelgräbern des Neuen Reichs aufzeigt. Vom Bau der Königsgräber in der 2. Dynastie bis zur Nutzung der Nekropole in der spätantiken Epoche sollen über eine Zeitspanne von ca. 3500 Jahren sowohl religiöse, kulturelle als auch soziale und politische Wandlungen umfassend betrachtet werden.

Die Entdeckung der Grabanlage des Ninetjer erfolgte 1938 durch den ägyptischen Archäologen S. HASSAN, der die Ausgrabung und Dokumentation der oberirdischen Mastabas des späten Alten Reiches leitete. Die eindeutige Zuordnung ermöglichten Siegelabrollungen auf Nilschlammverschlüssen, die ausschließlich den König Ninetjer nennen. 45 Jahre nach S. Hassan beschäftigte sich P. MUNRO als Leiter einer Unternehmung der TU-Hannover/FU-Berlin erneut mit dem unterirdischen Kammersystem. Eine systematische Ausgrabung der Substruktur wurde jedoch weder von S. HASSAN noch von P. MUNRO vorgenommen. Das DAI Kairo hat seit Herbst 2003 die Ausgrabung und Erforschung des Königgrabes übernommen. Seitdem konnten in acht Kampagnen sowohl die unterirdischen Räume der Grabanlage erstmalig vollständig freigelegt als auch oberirdische Grabungen durchgeführt werden.

Das Projekt verfolgt vier Hauptziele. Die erste Fragestellung ist dem Königsgrab der 2. Dynastie vorbehalten, dabei soll das Fundinventar und die Grabarchitektur untersucht und eingeordnet werden. Der zweite Forschungsschwerpunkt beschäftigt sich mit der bau- und vermessungstechnischen Herstellung der Grabanlage. Ferner sollen Vorschläge zur Rekonstruktion des Oberbaues, der archäologisch nicht mehr nachweisbar ist, unterbreitet werden, während das vierte Ziel der Unsuchung der zahlreichen späteren Nutzungsphasen des Areals gilt.

Die chronologische und topographische Einordnung des Grabes erfordert die Erstellung eines Lageplans des betreffenden Areals. Dazu sind bereits die archäologischen Reste der oberirdischen Bebauung mit der Totalstation vermessen und steingerecht gezeichnet worden.

Über die herkömmlichen archäologischen Grabungs- und Dokumentationsmethoden hinaus, werden umfangreiche bauforscherische Untersuchungen durchgeführt. Dabei geben unvollständig abgearbeitete Kanten und Grundrissanalysen Hinweise auf Bauabschnitte und Bauphasen. Mit Hilfe von bautypologischen Vergleichen zeitgleicher Privatgräber kann erstmals der labyrinthartige Grundriss interpretiert werden. Dabei erwies sich die Einsicht in die unpublizierten Grabgrundrisse der 1946–1949 von W. B. EMERY durchgeführten Grabungen in Saqqara-Nord als hilfreich. Der Vergleich mit jüngeren Königsgräbern, wie dem Djoserbezirk, trägt dazu bei Entwicklungslinien nachzuweisen, die sich auf die Königsgräber der 2. Dynastie zurückführen lassen.

Unter Einbeziehung der verformungsgerechten Bauaufnahme und der raumweisen Dokumentation der einzelnen Gänge und Räume können neue Erkenntnisse zur Herstellung des Grabes beispielsweise die Vortriebsrichtung und die Treffpunkte der einzelnen Korridore vor Ort gewonnen werden. Die Ergebnisse der Analyse der Vortriebsrichtung erlauben nun Rückschlüsse auf die ursprüngliche Planungsidee und die vermessungstechnische Vorgehensweise zu geben. Die Art und Beschaffenheit der Arbeitsmittel kann durch Werkspuren an den Wänden festgestellt werden.