Forschung

Der geomagnetische Survey durch T. Herbich und sein Team und die dadurch zielgerichteten Grabungen durch das Team von C. Römer für das DAI verbinden die Kenntnisse, die durch die Texte gewonnen wurden, mit den archäologischen Erkenntnissen. Im Mittelpunkt stehen folgende Fragen:

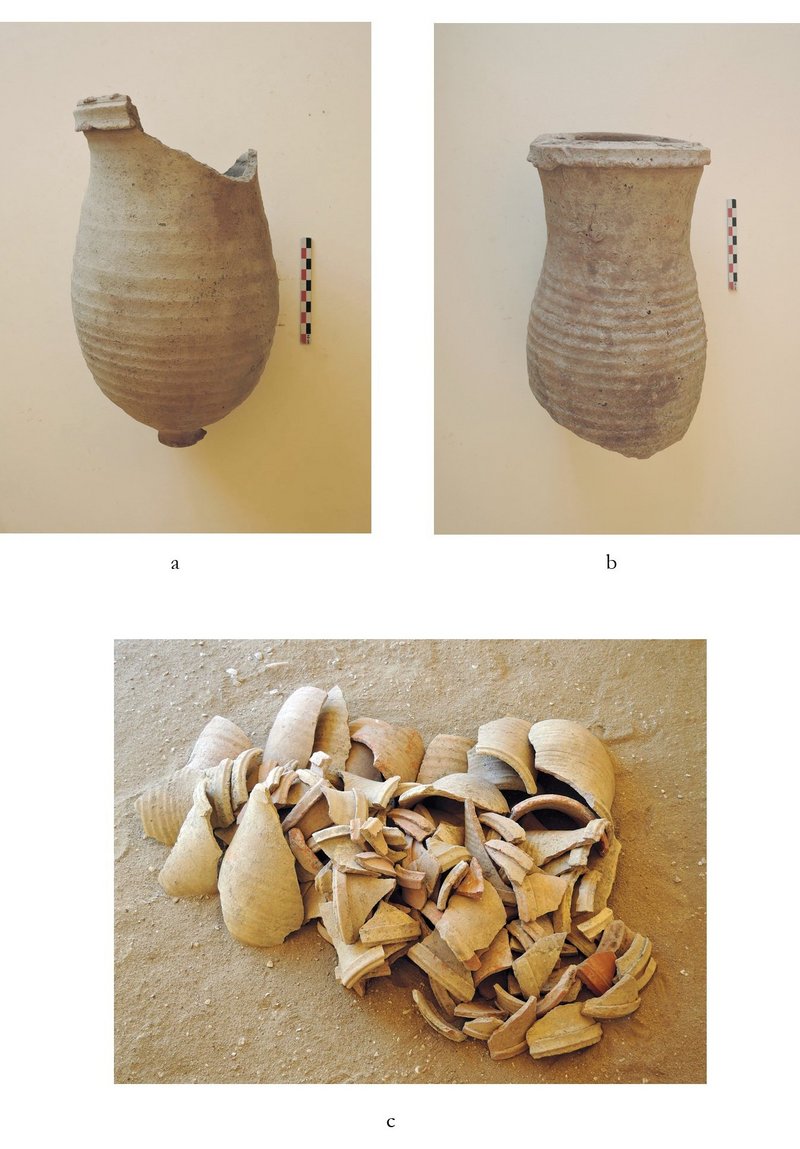

Aufbauend auf einem archäologischen Survey wurde ein geomagnetischer Survey durchgeführt. Dabei war es nicht nur das Ziel, die verbleibenden, aber an der Oberfläche nicht sichtbaren Gebäudereste, aufzuzeichnen, sondern auch die Wasserwege rund um den Ort zu ergründen. Die geomagnetische Karte enthüllt ein kompliziertes Kanalsystem einschließlich riesiger Reservoirs im Norden des Dorfes. Die Reservoirs mögen der letzte Versuch der Dörfler gewesen sein, die Katastrophe im 4. Jh. n. Chr. abzuwenden, aber sie gehörten wohl schon zum Inventar des Dorfs bei seiner Gründung. Die Ausgrabungen ab November 2012 zielten darauf, die auf der geomagnetischen Karte sichtbaren Merkmale an den Kanälen genauer zu untersuchen. Zwei mögliche Häfen am Hauptkanal des Dorfs wurden identifiziert, wobei man den Begriff „Hafen“ wohl eher durch den Begriff „Landeplatz“ ersetzen sollte, also Buchten, an denen sich Boote an Land ziehen ließen. In den Kanälen selbst wurden Bohrungen durchgeführt, um ihre Breite und Tiefe zu erkunden und ihre Funktion bei der Bewässerung, aber auch als Wasserwege zu verstehen. Ein wesentlicher Bestandteil der Wasserversorgung waren neben den Kanälen die Brunnen; sie waren entlang der Wasserreservoirs im Norden des Dorfs angesiedelt und unterirdisch mit den Reservoirs verbunden. Solange in den riesigen Becken noch Wasser war, konnte aus den Brunnen Wasser geschöpft werden. Dies geschah entweder mithilfe von Eimern oder dem Shadouf, einer Wasserhebeanlage. Das in Philoteris ausgegrabene Fundament eines Shadoufs ist das erste nachgewiesene archäologische Zeugnis einer solchen Installation in der griechisch-römischen Zeit. Um größere Wassermengen in das Dorf zu bringen wurden auch, zumindest in römischer Zeit, Wasserräder eingesetzt, die durch die Kraft von Ochsen bewegt wurden und sich in tiefen Brunnen drehten. Inzwischen wurden drei solcher Brunnen mit Wasserrädern und den dazugehörigen Trampelkreisen für Tiere ausgegraben. Aufgrund der Keramikfunde in diesen Brunnen versuchte man nachzuweisen, dass Wasserräder bereits in der ptolemäischen Zeit zum Instrumentarium der Wasserversorgung gehörten. Dies ist aber bisher nicht zweifelsfrei zu beweisen. Bei der Untersuchung eines besonders gut an das Kanalsystem angebundenen Gebäudes gelang der Fund des ersten in Ägypten archäologisch nachweisbaren Gymnasiums.

Die geomagnetische Karte gibt genug Einblicke, um die Zusammenhänge von Wasserläufen, Wasserspeichern und Schöpfstätten zu verstehen. Dabei spielt das Verständnis des Gefälles der Landschaft die entscheidende Rolle – von dem im Süden hoch gelegenen Dorf über die nördlich davon auf einem niedrigeren Niveau vorbeifließenden Kanäle bis hin zu den Wasserreservoirs im Norden.

Projektmitarbeitende

Seit dem Ende des 19. Jhs. wurde an diesen Orten nach Papyri gegraben, zuerst von den Engländern (Grenfell und Hunt), später auch von den Italienern (Breccia) und Deutschen (Zucker). Diese Grabungen waren ausschließlich auf die Entdeckung von schriftlicher Hinterlassenschaft gerichtet.

Zutage kamen tatsächlich zahlreiche Texte in griechischer und demotischer Sprache, die nicht nur in den verlassenen Häusern der Dörfer gefunden wurden, sondern auch auf deren Friedhöfen, wo zu Kartonagen (Mumienhüllen) verarbeitete, beschriftete Papyri massenweise ausgegraben wurden. Manche stammen aus den ersten Jahrzehnten nach der Gründung der Dörfer, wie z. B. umfangreiche Steuerlisten, die auf die soziale Zusammensetzung der Bevölkerung schließen lassen. Anscheinend hatten etwa ein Drittel der Bewohner einen griechischsprachigen Hintergrund; sie kamen aus Griechenland, Mazedonien, Kleinasien, aber auch aus den griechischen Kolonien in Sizilien und Unteritalien. Die restlichen Dorfbewohner waren Ägypter. In der Mitte des 3. Jh. v. Chr. hatte Philoteris etwa 1200 Einwohner.

Die Zusammensetzung der Bevölkerung ist besonders durch die Arbeiten von W. Clarysse und D. Thompson in ihrem Buch Counting the People in Hellenistic Egypt (2006) erkannt und beleuchtet worden.