Ergebnisse

Susanne Voss, Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI im Spannungsfeld deutscher politischer Interessen, Band I: 1881 bis 1929, Menschen – Kulturen – Traditionen, Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archäologischen Instituts 8,1 (Rahden/Westf. 2013):

Der erste Band zur Kairoer Institutsgeschichte zeichnet die Entwicklung der deutschen ägyptologischen Vertretung in Ägypten von 1881 bis 1929, mit einem Rückblick bis in die Anfänge der Ägyptologie als Wissenschaft zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Ägypten nach. Über die Rekonstruktion der akademischen Verhältnisse, komplexen politischen Rahmenbedingungen und personellen Verflechtungen wird ein neuer Einblick in die Gründerzeit des Fachs gegeben.

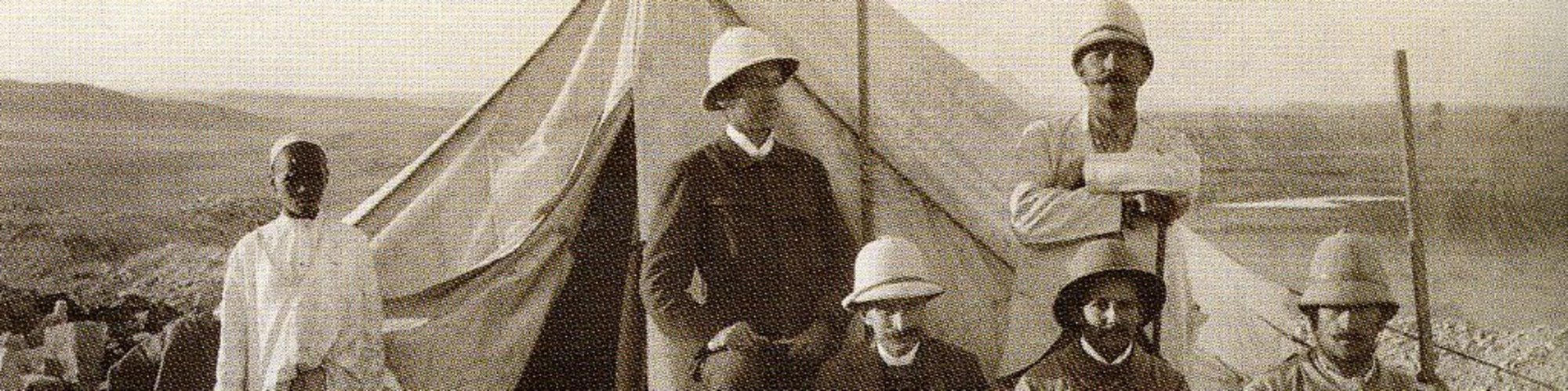

Die Motivation für das deutsche ägyptologische Engagement in Ägypten war monarchische Repräsentation, nicht Außenpolitik. Nach Anfangserfolgen wie der Lepsius-Expedition, der Errichtung des Berliner Lehrstuhls und der Sammlung im Neuen Museum war das Interesse der deutschen Regierung an der Ägyptologie erloschen. Der deutsche Auftritt im seit 1882 von Großbritannien beherrschten Ägypten entsprach der Überzeugung, die überlegenere Forschungsmethode zu vertreten, die Weltgeltung durch Schreibtischarbeit versprach. Die Gründung und wissenschaftlichen Arbeiten des Kaiserlich Deutschen Instituts für ägyptische Altertumskunde in Kairo (1906/07) gehen auf die Interessen des Berliner Wörterbuchprojekts unter der Leitung Adolf Ermans zurück. Imperialistische Interessen des deutschen Kaiserreichs haben keine Rolle gespielt. Vielmehr blieben die Spielräume des kaiserzeitlichen Kairener Instituts unter dem Druck des britisch-französischen Kolonialbündnisses beschränkt. Die Erfolge und Misserfolge des von 1907 bis 1929 amtierenden Institutsdirektors Ludwig Borchardt spielten sich maßgeblich vor dem Hintergrund des deutsch-französischen Wissenschaftsantagonismus ab. Nach dem 1. Weltkrieg unterblieb die drohende Auflösung des Instituts im seit 1922 unabhängigen Ägypten, da Bibliothek und Fotothek Deutschlands Ansehen im Ausland heben sollten. Ein Arbeitsverbot für Ludwig Borchardt bestand nicht. Mit Bewilligung des französischen Generaldirektors des ägyptischen Antikendienstes Pierre Lacau unternahm er nach dem 1. Weltkrieg mehrere bauhistorische Untersuchungen in Ägypten. Nach Querelen mit maßgeblichen Berliner Instanzen wurde das vormals selbständige Institut ab 1927 abgewickelt und dessen Inventar dem Deutschen Archäologischen Institut angegliedert. 1929 eröffnete als neu gegründete Abteilung Kairo des DAI.

Susanne Voss, Die Geschichte der Abteilung Kairo des DAI im Spannungsfeld deutscher politischer Interessen, Band II: 1929 bis 1966, Menschen – Kulturen – Traditionen. Studien aus den Forschungsclustern des Deutschen Archäologischen Instituts 8,2 (Rahden/Westf. 2017):

Der zweite monografische Band zur Geschichte des DAI Kairo zeichnet nach, wie sich das Kairoer Institut nach dem Anschluss an das DAI in die Gesamtgeschichte des DAI über drei politische Systeme (Weimarer Republik, NS- und Nachkriegszeit) einreiht. Zugleich zeigen die Akten sehr deutlich die Eigendynamik einer Auslandsabteilung, die sich aus den Verhältnissen im Fach, personellen Konstellationen und Netzwerken sowie Rahmenbedingungen im Gastland ergab. Mit dem Anschluss des vormals selbständigen Kairoer Instituts an das DAI erfolgte ein Paradigmenwechsel. Mit dem 1929 erfolgten Antritt des ersten Direktors der neuen DAI Abteilung in Kairo, dem deutsch-österreichischen Priester und Ägyptologen Hermann Junker, wurde der Fokus auf die Prähistorie Ägyptens gelegt. Unter Junkers Einfluss und dem seines Wiener Netzwerks aus dem deutsch-nationalen katholischen Milieu sowie über seine weitergeführten Ausgrabungen im Auftrag der Wiener Akademie der Wissenschaften in Merimde-Benisalame und Giza gerieten die wissenschaftlichen Arbeiten der Abteilung Kairo in ein Nahverhältnis zum völkischen und nationalsozialistischen Geschichtsbild. 1934 folgte der formale politische Anschluss der Abteilung durch die Selbstgleichschaltung des gesamten DAI-Instituts.

Nach 1933 arbeitete das Personal des DAI Kairo dem NS-Regime zu und wirkte in enger Zusammenarbeit mit der Auslandsorganisation (AO) Ägypten und der NSDAP-Ortsgruppe Kairo auch parteipolitisch. Darunter die Teilnahme am sogenannten Kairoer Judenprozess. Die wissenschaftlichen Inhalte orientierten sich nach dem damaligen Trend der Ursprungsforschung. Mit den schon in den 1920er Jahren im Fach virulenten Fragestellungen nach Herkunft, “Wesen” und “Rasse” der Alten Ägypter wurden die neuen Forschungen des DAI Kairo auf Ergebnisse zugeschnitten, die dem zeitgenössischen germanistischen Geschichtsbild zuarbeiteten.

Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde deutscher Besitz in Ägypten beschlagnahmt, darunter das Kairener Institut und das Deutsche Haus in Theben. 1955/56 wurde die Abteilung unter Hanns Stock wiedereröffnet, war aber bis zum Sechstagekrieg 1967 weiter den Wechselfällen der Nahostgeschichte unterworfen.